mercredi 27 mai 2009

(Danse) Proust ou les intermittences du coeur, le ballet de Roland Petit au Palais Garnier

Construit sur des musiques des compositeurs appréciés par Proust, « Proust ou les intermittences… » est déjà, en soi, un voyage musical au tournant du XX siècle. De Saint-Saëns à Debussy, de César Franck à Wagner, les moments musicaux (parfois gâchés par les vents qui, bien sûr, ne peuvent pas jouer juste) nous emportent d’abord dans le « paradis proustien » - Balbec, les jeunes filles en fleur, Swann et Odette, Andrée et Albertine… pour nous faire ensuite descendre en enfer, avec Monsieur de Charlus, Morel et Saint-Loup, pour culminer dans une scène de morts-vivants baroques admirablement orchestrée. Le ballet a, certes, un peu vieilli (surtout certains duos très - trop - académiques), mais on y aperçoit encore le souffle de la création.

Comme dans le bon mot dont je ne retrouve pas l’auteur (“N’avez-vous pas peur d’aller en enfer? - Pas du tout ! J’y serai en si bonne compagnie ! »), l’enfer m’a paru plus vivant, plus réel - on y rencontre, notamment Manuel Legris dans le rôle de Monsieur de Charlus (qu’il avait déjà dansé en 2007). La seule étoile de la « vieille » génération des étoiles sur scène, Manuel Legris ne fait que révéler le manque de personnalité, de présence voire de technique des jeunes danseurs. D’ailleurs, le public ne s’y trompe pas...

L’affect et les grimaces d’Eve Grinsztajn en Odette, le manque de stabilité de Mathilde Froustey (par ailleurs charmante), le manque de présence d’Hervé Moreau et d’Isabelle Ciaravola (avis personnel, bien sûr !) me font tant regretté l’époque où ces rôles auraient pu être interprétés par Kader Belarbi, Aurélie Dupont, Agnès Letestu, Marie-Agnès Gillot… Attention, je ne suis point réfractaire au renouvellement des générations dans la troupe de l’Opéra ! Il y a six ans, je guettais, moi aussi, les apparitions de Dorothée Gilbert ou de Matthieu Ganio (depuis devenus Etoiles, et dont j’ai regretté l’absence dans la distribution d’hier soir). Simplement, je trouve que si les danseurs ont globalement une bonne technique, il leur manque souvent une dimension artistique : les duos ressemblent parfois à des exercices de gymnastique (presque) parfaitement exécutés qui manquent complètement de sens, un peu comme des gammes ou des études de Czerny face à un nocturne de Chopin. Pourquoi, lorsque que Manuel Legris nous fait comprendre, en gestes, que son cœur souffre, cela constitue un moment dramatique, alors que les « battements de cœur » de Christophe Duquenne me font penser que son personnage va vomir d’un instant à l’autre… Cela me fait penser à une vidéo que je vous avais montrée il y a longtemps, où l’on voit Mikhaïl Barychnikov danser une chorégraphie de Benjamin Millepied. Il y a plus de sens dans le moindre mouvement de son petit doigt que dans tout le duo de Morel et de Saint-Loup (Stéphane Bullion et Florian Magnenet).

La distribution de la générale fut celle de la première. Si vous avez envie de voir ce spectacle, allez-y plutôt le 5, 6 ou 8 juin, ce qui vous permettrait d’apprécier Dorothée Gilbert, Benjamin Pech et, bien sûr, Manuel Legris. Sinon, préférez le DVD!

Une expérience à recommander surtout aux amateurs de Proust ou de Roland Petit.

dimanche 24 mai 2009

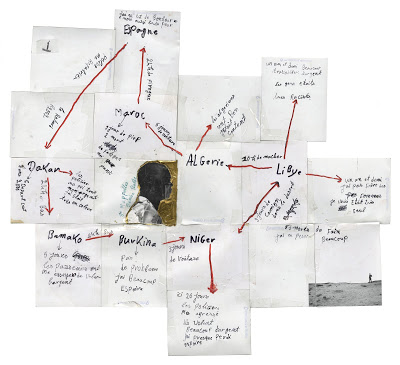

(Photo) My story is tragic but it is important that you listen to it

Et, pour conter celui des immigrés, réfugiés, étrangers, déplacés, il choisit un langage de bric-à-brac, des photos sur lesquelles les acteurs de ses reportages exposent ensuite leur parcours. Un polaroïd pour résumer une vie, est-ce peu? Est-ce beaucoup trop? Visages raturés, photos des séquelles de tortures, et, pardessus, des mots - en anglais, mais aussi en ukrainien, en kikongo, en bengali, en hindi... qui disent tous le désespoir qui constitue la matrice de la vie de ces millions de gens, partis de leur pays chassés par la guerre, la famine, la pauvreté - ou des millions qui rêvent d'en partir ("I am 17, I want to go to Belgium because I heard it is a beautiful place"). Parfois on ne lit pas, et parfois on s'attarde...

"... The rebels killed my family (my parents, my wife and my 8 children). I was shot so many times I don't know how I survived. I often dream that my family is alive or that I am hunted by armed men. But I always wake up alone and terrified."

Parti des camps de réfugiés en Grèce, Jim Goldberg est allé dans les pays d'origine des migrants. Trafic humain et esclavage sexuel en Ukraïne, conflits au Congo, violences interculturelles en Inde... et la misère partout. Qui sont ces nouveaux Européens? Savent-ils ce qui les attend ici? Savons-nous ce qu'ils ont quitté? Jim Goldberg livre, à travers ce parcours documentaire, une réflexion poignante sur la mondialisation à travers le prisme des questions du racisme, de l’intégration et de la persécution culturelle.

Cliquez sur la photo ci-dessus pour découvrir le parcours de Demba Balde, de Bamako à... Bamako.

En pratique:

Jusqu'au 26 juillet à la Fondation Henri Cartier-Bresson

2 impasse Lebouis

75014 Paris

Du mardi au dimanchede 13h00 à 18h30, le samedi de 11h00 à 18h45, nocturne le mercredi jusqu’à 20h30.

Illustrations:

1) République démocratique du Congo, 2008

2) Demba's map, République démocratique du Congo, 2008

vendredi 15 mai 2009

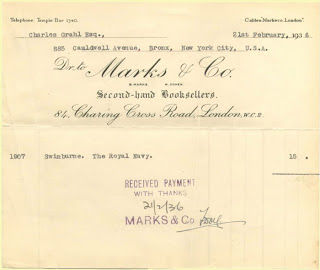

(Livres) 84, Charing Cross Road de Helene Hanff

Cela doit être bien la troisième fois que je réouvre ce livre et que je le relis encore avec toujours autant de plaisir. Un petit livre, un rien du tout - même pas un roman, mais un recueil de lettres, des vraies lettres écrites par de vrais gens, un document historique, si l'on veut. Seulement voilà, 84, Charing Cross Road est devenu un livre culte des deux côtés de l'océan Atlantique. Récemment traduit en français, il est enfin accessible à tous les amateurs de livres de l'Hexagone!

Ce livre me replonge dans l'époque où, petite, je collectionnais les livres de la Comtesse de Ségur dans la collection de la Bibliothèque Rose. J'essayais toujours de dégotter des exemplaires « d'avant la Révolution », ça leur conférait une saveur si mystérieuse, d'appartenir à ce monde disparu où les comtesses étaient russes et écrivaient pour des petites filles françaises qui lisaient ces beaux livres rouges avec des pages dorées en baissant leurs têtes blondes sur les pages couvertes de dessins ; ou pour des petits garçons, qui - les nigauds! - s'amusaient à colorier lesdits dessins. Je relis, pour une énième fois, le passage suivant: « … je n'ai jamais vu un livre aussi beau. Je me sens vaguement coupable d'en être le propriétaire. Un livre comme ça, avec sa reliure en cuir luisant, ses titres dorés au fers, ses caractères superbes, serait à sa place dans la bibliothèque lambrissée de pin d'un manoir anglais; on ne devrait le lire qu'assis dans un élégant fauteuil en cuir, au coin du feu - pas sur un divan d'occasion dans un petit studio minable donnant sur la rue et situé dans un immeuble en grès brun délabré. »

Je sais qu'en France, cela fait longtemps que les livres de poches ont remplacé les Livres (les vrais, avec une couverture « dure », qui s'ouvrent d'eux-mêmes sur la page que vous souhaitez et y restent ouverts, et qui gardent le même aspect quarante ans plus tard...) Peu de gens peuvent s'offrir les éditions de La Pléïade, ou alors seulement leurs auteurs préférés, et encore, seulement s'ils les trouvent d'occasion, des exemplaires en bon état, comme au marché des livres du parc Georges Brassens! Voilà, voilà ce qui nous rapproche de cet univers unique de 84, Charing Cross Road - et de cette époque où acheter un livre était un acte longuement réfléchi, savouré à l'avance, lorsque acheter un livre était toute une affaire - se préparer, prendre l'argent qu'il faut en espèces, plus de l'argent pour prendre un café ; aller, flâner dans les allées en retardant autant que l'on peut la découverte du livre convoité. Le survoler d'un regard indifférent, se pencher, feuilleter quelques pages, remarquer discrètement le prix, vérifier dans sa poche qu'on a assez d'argent... et devenir enfin l'heureux possesseur d'un volume de la Pléïade!

Tout commence par une petite annonce dans le Saturday Review of Literature (et l'on pense tout de suite à ces temps merveilleux où les samedis étaient consacrés à la lecture...): « librairie Marks & Co, 84, Charing Cross Road à Londres, libraire en livres anciens spécialisée dans les livres épuisés. »

« L'expression « libraires en livres anciens » m'effraie un peu parce que, pour moi, « anciens » est synonyme de « chers ». Je suis un écrivain sans fortune mais j'aime les livres anciens et tous ceux que je voudrais avoir sont introuvables ici, en Amérique (...) Si vous avez des exemplaires d'occasion en bon état des ouvrages figurant sur la liste, à moins de 5 dollars pièce, pourriez-vous avoir la bonté de considérer la présente comme une commande et me les faire parvenir? »

Ce courrier simple sera le début d'une amitié transatlantique longue de vingt ans, et d'un livre auquel les amateurs de livres du monde entier vouent depuis une admiration sans bornes.

Ces ouvrages épuisés que recherche Helene, écrivaine new-yorkaise sans fortune, sont autant d'îles perdues dont nous n'avons guère entendu parler. Les personnages de 84, Charing Cross Road, en revanche, les connaissent et en parlent amour, passion, en tournent les pages avec fébrilité et respect (« moi qui ai toujours eu l'habitude du papier trop blanc et des couvertures raides et cartonnées des livres américains, je ne savais pas que toucher un livre pouvait donner tant de joie »), mais en parlent aussi comme si c’étaient des choses du quotidien, tant c’est banal de vouloir un recueil de poèmes puisque le printemps arrive.

Au détour d'une lettre, un post scriptum qui préfigure le glissement de la relation du domaine commercial vers le domaine privé: « J'espère que « madame » n'a pas le même sens chez vous que chez nous. » Tout y est: le clin d'œil, l'humour, - comme ce regard qu'échangent, par hasard, deux personnes qui ne se connaissent pas mais qu'un même objet, une même réplique (ou simplement une petite vieille, habitée en rose, avec un caniche qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau) ont fait sourire au même moment. On lève les yeux, les lèvres touchées par le sourire - et on se trouve face à l'autre, les coins des lèvres relevés, le regard amusé à la fois par l'objet de sa gaieté et par le fait que ce même objet ait pu provoquer la même réaction chez un inconnu.

De fil en aiguille, les clins d'œil se multiplient... et on découvre d'abord Helene, son caractère indomptable (voilà qui aurait fait une bonne Catherine dans La Mégère apprivoisée) et son humour tranchant et franc, à l'américaine. Marks&Co lui demande : « … nous serions beaucoup plus tranquilles si, par la suite, vous nous envoyiez vos versements par mandat postal: ce serait beaucoup plus sûr pour vous que de confier des dollars en billets à la poste. » Helene rétorque immédiatement: « Je joins 4 dollars pour payer les 3,88 dollars que je vous dois, offrez-vous un café avec les 12 cents restants. Il n'y a pas de bureau de poste près de chez moi et je ne vais pas courir au diable vauvert, jusqu'à Rockefeller Plaza, et faire la queue pour faire un mandat de 3 dollars 88 cents. Si j'attends d'avoir un autre motif pour y aller, je n'aurai plus les 3,88 dollars. J'ai une confiance absolue dans la poste américaine et dans le service postal de Sa Majesté. » Le mystérieux (pour l'instant) « FDP p/o Marks&Co » répond, avec « cette réserve britannique si caractéristique »: « Vos quatre dollars nous sont bien parvenus et nous avons porté les 12 cents au crédit de votre compte ». Peut-on percer l'armure de politesse forgée par des siècles de pratique commerciale?

De fil en aiguille, les clins d'œil se multiplient... et on découvre d'abord Helene, son caractère indomptable (voilà qui aurait fait une bonne Catherine dans La Mégère apprivoisée) et son humour tranchant et franc, à l'américaine. Marks&Co lui demande : « … nous serions beaucoup plus tranquilles si, par la suite, vous nous envoyiez vos versements par mandat postal: ce serait beaucoup plus sûr pour vous que de confier des dollars en billets à la poste. » Helene rétorque immédiatement: « Je joins 4 dollars pour payer les 3,88 dollars que je vous dois, offrez-vous un café avec les 12 cents restants. Il n'y a pas de bureau de poste près de chez moi et je ne vais pas courir au diable vauvert, jusqu'à Rockefeller Plaza, et faire la queue pour faire un mandat de 3 dollars 88 cents. Si j'attends d'avoir un autre motif pour y aller, je n'aurai plus les 3,88 dollars. J'ai une confiance absolue dans la poste américaine et dans le service postal de Sa Majesté. » Le mystérieux (pour l'instant) « FDP p/o Marks&Co » répond, avec « cette réserve britannique si caractéristique »: « Vos quatre dollars nous sont bien parvenus et nous avons porté les 12 cents au crédit de votre compte ». Peut-on percer l'armure de politesse forgée par des siècles de pratique commerciale?On peut. La veille de Noël 1949, en pleine Londres d'après-guerre où la nourriture est un produit de luxe, les employés de Marks & Co reçoivent un colis. C'est Helene. « Brian m'a dit que chez vous le rationnement existait encore (60 grammes de viande par semaine et par famille et un œuf par personne et par mois), c'est absolument épouvantable. Il a un catalogue d'une société britannique implantée ici, qui livre par avion de la nourriture en provenance du Danemark à sa mère, en Angleterre. Alors j'envoie un petit cadeau de Noël à Marks & Co. ... ». Un jambon de six livres fait donc le voyage de Copenhague à Londres. « M.Marks et M.Cohen ont insisté pour que nous la répartissions entre nous sans en offrir aux « patrons ». (…) C'est vraiment très gentil et très généreux de votre part de penser à nous comme ça et nous vous sommes tous extrêmement reconnaissants. » Quelle joie d'imaginer ces quelques employés d'une minuscule librairie londonienne partageant, avec une honnêteté d'un autre temps, le cadeau inespéré!

S'enchaîne ensuite une relation « Panem et circem »: des livres introuvables à New York font leur chemin à travers l'océan, les œufs, les collants en nylon, la viande fraîche, pas vus à Londres depuis le début de la guerre, font le chemin inverse. Une relation aux bases solides, donc, mais non exempte de heurts et de coups de gueule, comme toute vraie relation (et Helene est un maître ès coups de gueules!):

------

Eh, Frank Doel, qu'est-ce que vous FAITES là-bas? RIEN du tout, vous restez juste assis à ne RIEN faire.

Où est Leigh Hunt? Où est l'Anthologie d'Oxford de la poésie anglaise? Où est la Vulgate e ce bon vieux fou de John Henry? (…)

vous me laissez tomber, et j'en suis réduite à écrire des notes interminables dans les marges de livres qui ne sont même pas à moi mais à la bibliothèque. (…)

Je me suis arrangée avec le lapin de Pâques pour qu'il vous apporte un Oeuf, mais quand il arrivera chez vous il découvrira que vous êtes morts d'Apathie.

Avec le printemps qui arrive, j'exige un livre de poèmes d'amour. Pas Keats ou Shelley, envoyez-moi des poètes qui peuvent parler d'amour sans pleurnicher - Wyatt ou Jonson ou autre, trouvez vous-même. Mais si possible un joli livre, assez petit pour que je le glisse dans la poche de mon pantalon pour l'emporter à Central Park.

Allez, restez pas là assis! Cherchez-le! Bon sang, on se demande comment cette boutique existe encore. »

Une relation qui bientôt se transforme en un dialogue à plusieurs voix: chaque employé de Marks & Co apporte sa touche. « Nous adorons tous vos lettres et essayons d'imaginer à quoi vous ressemblez. J'ai décidé que vous étiez jeune, très raffinée et élégante. Le vieux M.Martin pense que vous devez avoir l'air intellectuel en dépit de votre merveilleux sens de l'humour. Vous ne pourriez pas nous envoyer une petite photo? Ça nous ferait vraiment plaisir de l'avoir. »

On partage les envies - de visiter Londres un jour, d'acheter une voiture pour partir en vacances avec la famille, de réussir un pudding… On partage même les voisins et les parents dont on a l'impression de tout savoir sans les avoir jamais rencontrés. On traverse ensemble la maladie et la mort, on se réjouit pour les succès des uns et des autres et l'on parvient à imaginer que, quelque part, 84 Charing Cross Road, on a une famille, une flopée de bons cousins qui n'attendent que votre arrivée pour vous faire la fête et vous entraîner dans des discussions infinies et passionnées.

Aujourd'hui, 84, Charing Cross Road est devenu un Pizza Hut, tous les personnages ont disparu, mais le mythe de la petite boutique vit encore... Le seul moyen de s'y plonger, c'est de lire le livre, et j'envie d'avance ceux qui le découvriront pour la première fois!

Illustrations:

1) La devanture de Marks & Co, prise en photo par Alec Bolton en 1969

2) Une scène de la pièce tirée du livre

3) L'intérieur de Marks & Co

4) Un reçu de paiement signé par Franck Doel, 1936

mercredi 13 mai 2009

Hitchcock meets Warhol, ou Sommes-nous assez superficiels?

Daniela Edburg (née en 1975) est une photographe américaine née à Houston qui a grandi au Mexique. Sa série "Drop Dead Gorgeous" (une sorte de "Chic Raide Mort", si l'on veut) est une réflexion surprenante sur le rapport ambigü que les femmes entretiennent avec la nourriture (plus spécifiquement, avec les aliments dénommés "les cochonneries", also known as "les bombes caloriques") et les produits de beauté.

"Je pense que je suis quelqu'un de compulsif. Ce qui me fait plaisir devient, un instant plus tard,la cause d'un sentiment de culpabilité. Je suis surprise de voir à quel point j'aime les produits que je consomme, mais, si on arrête d'y penser pendant une seconde, c'est absurde. Mais on ne peut pas arrêter. Il ne s'agit que de notre propre côté obscur. La faute n'est pas au gâteau. Il ne s'agit pas de produits, mais de la relation d'amour-haine que l'on entretient avec eux. Lorsque vous regardez un paquet d'Oreos, tout neuf, brillant et séduisant, tout n'est que promesse de douceur et de plaisir, et puis vous l'ouvrez et le mangez, et vous restez avec un mal de ventre, des miettes et un emballage froissé bon pour la poubelle." (lire l'interview dans son intégralité ici (en anglais)).

Ses premiers travaux lui ont été inspirés par ses tableaux préférés (comme "Death by shampoo", une reconstitution de la Mort de Marat, ou « Death by Bananas » ci-dessus, inspirée par « Les Oiseaux » de Hitchcock), puis Daniela Edburg s'est orientée vers la pure mise en scène.Si, à la longue, cette passion morbide pour la mort peut lasser, on ne peut lui nier l'intérêt de sa démarche... d'autant plus que la photographe nous cite Jean Baudrillard: "Je crois que Baudrillard a dit que l'on séduisait avec nos faiblesses. Et quand sommes-nous plus faibles que lorsque nous sommes en train de perdre la vie?"(il dit en effet que l'on séduit en étant fragilisé, jamais en envoyant des signes d'un pouvoir fort: "Séduire c'est défaillir").

Ce qu’a apporté Baudrillard au concept de la séduction, c’est surtout le concept d’abîme superficiel : « Baudrillard utilise le mot « superficiel » pour accentuer le fait que la séduction fonctionne le mieux lorsqu’elle fait intervenir l’apparence, la surface, le saillant. Ce qui séduit, en d’autres termes, ce serait le clinquant, le brillant le luisant, l’étincelant (…) , cet « abîme superficiel » porteur d’une sorte de magie et d’amusement. L’abîme superficiel évoque le face-à-face des miroirs dont les reflets se renvoient à l’infini. Abîme, parce qu’il n’y a pas de fond, parce qu’on n’arrive jamais à une réalité ou à une vérité qui tiendrait lieu de socle, de point d’appui. » (dans "Enseigner et séduire" de Gauthier Clermont)

Et voici que je tombe sur la publicité du prochain débat public "Télérama" au Théâtre du Rond-Point sur le thème "Sommes-nous assez superficiels?" où des personnalités aussi ambigües comme Arielle Dombasle ou Catherine Millet accompagnées d'un psy (il faut bien) tenteront de répondre à la question qui est de savoir si elles sont, oui ou non, assez superficielles. La superficialité serait-elle plus profonde qu'il n'y paraît - et, finalement, est-ce que Jeannot (pas d'Ormesson, Baudrillard, hein) avait raison? Et, encore plus loin, BHL a-t-il eu raison en voyant autre chose dans Arielle Dombasle que l'incarnation de la superficialité? Arielle Dombasle qui, jeune, fut un talent prometteur, à défaut de devenir quelqu'un, est devenue quelque chose: BHL a-t-il été philosophe jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à avoir épousé un concept?

Et voici que je tombe sur la publicité du prochain débat public "Télérama" au Théâtre du Rond-Point sur le thème "Sommes-nous assez superficiels?" où des personnalités aussi ambigües comme Arielle Dombasle ou Catherine Millet accompagnées d'un psy (il faut bien) tenteront de répondre à la question qui est de savoir si elles sont, oui ou non, assez superficielles. La superficialité serait-elle plus profonde qu'il n'y paraît - et, finalement, est-ce que Jeannot (pas d'Ormesson, Baudrillard, hein) avait raison? Et, encore plus loin, BHL a-t-il eu raison en voyant autre chose dans Arielle Dombasle que l'incarnation de la superficialité? Arielle Dombasle qui, jeune, fut un talent prometteur, à défaut de devenir quelqu'un, est devenue quelque chose: BHL a-t-il été philosophe jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à avoir épousé un concept?Illustrations:

1) Death by Bananas, 2005 (Morte de Bananes)

2) Death by Cotton Candy, 2006 (Morte de Barbe à Papa)

3) Death by Oreo, 2006 (Morte d'Oreos)

jeudi 7 mai 2009

De l'importance d'être constant

Mais la question du jour n'est pas de savoir s'il faut rester zen devant la bataille entre Jean-Frédéric Neuberger (beaucoup plus beau) et Bertrand Chamayou (plus connu car couronné aux Victoires de la musique)(mais Jean-Frédéric est quand même plus beau). Une toute autre question m'est venue en lisant ceci: "Dissipé, boulimique, il étudie l'orgue, le piano et la composition". Jean-Frédéric Neuburger (qui a, certes, encore tout à prouver mais qui a déjà prouvé tant de choses) est qualifié de "dissipé" et de "boulimique" dans la même phrase où est épinglé son goût volage... Ce n'était sans doute pas l'intention de la journaliste, mais c'est un choix de mots curieux qui m'amène à faire ce petit billet sur l'importance d'être constant.

Plus tard dans l'après-midi, je discutais avec un sénateur russophile dans la fameuse salles des Conférences aussi chargée en dorures que la cuisine du sud-ouest en foie gras (pour les envieux, voici une visite virtuelle). Le sénateur en question me parla d'un ami russe, prof de droit et président d'un club de football, et s'est émerveillé devant cette transversalité toute russe. En effet, les Russes ont souvent plusieurs passions n'ayant aucun lien entre elles, comme cet ami à moi (il n'y a pas que les sénateurs qui ont des amis transversaux) dont je ne me lasse pas de citer l'exemple: chanteur d'un groupe de rock, K. travaille pour une compagnie de vente de logiciels pour l'aéronautique pour laquelle il a gagné un contrat de plusieurs millions de dollars, il est également un photographe prometteur, et, dans ses heures perdues, travaille sur une thèse portant sur un point ultra-précis de la théorie de la relativité et ses implications sur machin bidule. Parfois, il est aussi acteur, ou alors un neveu attentif qui chante des romances à l'anniversaire de sa tante de sa jolie voix de baryton.

Et il est loin d'être un cas isolé: en Russie, il n'y a pas de cloison entre le développement personnel et professionnel, ni entre les domaines de spécialisations possibles. On a un rêve, et on en fait son métier, et puis on change de rêve, et on change de métier, ou alors on ne rêve plus... En France, en revanche, on est censé être spécialisé dans un seul domaine depuis la naissance et surtout surtout ne pas changer de voie (le contraire fait penser que l'on ne sait pas ce qu'on veut)! Un jour, le conseiller du rédacteur en chef d'un magazine de musique classique m'a dit d'un air étonné: "J'ai lu votre CV, et j'ai remarqué que vous avez fait pratiquement plus d'autres choses que de la musique!" (accessoirement, il m'avait aussi mentionné que l'on "n'apprenait rien à Sciences Po")(mais je continue à me dire que c'est parce qu'il n'y avait pas été pris).

Même si, ce matin, Neuberger a gagné le match des jeunes pianistes dans Télérama (en avance d'un point devant Chamayou), je suis loin d'être rassurée. Cela faisait quelque temps que j'avais ainsi formulé la différence entre le marché du travail français et américain: en France, on est embauché pour ce que l'on a fait, aux Etats-Unis, pour ce que l'on est capable de faire. Mais de là à en trouver des échos dans l'antre de l'élite culturelle, la lagune des esprits libres qu'est le Télérama... C'est dire si la France récuse le changement! Les esprits sont peut-être moins libres dans le supplément "Sortir". Mais je ne peux m'empêcher de me demander: pourquoi un avocat ne peut-il espérer obtenir un poste dans les ressources humaines? Pourquoi un financier ne peut-il devenir critique de cinéma? Pourquoi, en France, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Rome?

Même si, ce matin, Neuberger a gagné le match des jeunes pianistes dans Télérama (en avance d'un point devant Chamayou), je suis loin d'être rassurée. Cela faisait quelque temps que j'avais ainsi formulé la différence entre le marché du travail français et américain: en France, on est embauché pour ce que l'on a fait, aux Etats-Unis, pour ce que l'on est capable de faire. Mais de là à en trouver des échos dans l'antre de l'élite culturelle, la lagune des esprits libres qu'est le Télérama... C'est dire si la France récuse le changement! Les esprits sont peut-être moins libres dans le supplément "Sortir". Mais je ne peux m'empêcher de me demander: pourquoi un avocat ne peut-il espérer obtenir un poste dans les ressources humaines? Pourquoi un financier ne peut-il devenir critique de cinéma? Pourquoi, en France, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Rome?

lundi 4 mai 2009

Le sens de la vie pour 9,99$ de Tatia Rosenthal et Edgar Keret

Combien sommes-nous prêts à payer pour découvrir le sens de la vie ? 9,99 dollars pour Dave Peck, le héros du film Le sens de la vie pour $9,99. 10,10€ pour un cinéphile. Aucun des deux ne découvrira le sens de la vie, mais l’un aura aidé un magicien endetté, et l’autre aura passé… et bien, tout simplement, un bon moment.

Soit un immeuble (presque) comme les autres, situé à Tel Aviv - non, à Sydney (le grand financier du film est australien) - mais non, ça a vraiment l’air de Tel Aviv - et puis non, ce n’est pas important car tout cela est pour de faux - Le sens de la vie pour 9,99 est bien sûr une allégorie… Chacun des habitants de l’immeuble représente un trait de caractère d’une personne (vous ? moi ?) - le grincheux, l’amoureux, l’enfantin, le sensuel, le désespéré, l’optimiste… Tous ces personnages vivent une vie ordinaire dont le quotidien loufoque donne naissance à toutes sortes de créatures et idées absurdes.

On qualifie souvent le style d'Edgar Keret d’absurde - et il est vrai que ce mot est le premier à venir lorsqu’on découvre ses nouvelles. Pourtant, il appartient davantage au courant du réalisme magique (courant littéraire né en Amérique Latine dans les années 1920, dont le représentant le plus connu est sans doute Gabriel García Márquez). Des éléments surnaturels y prennent source dans un environnement réaliste, situations réelles et défauts humains sont poussés à l’absurde, la géographie est souvent incertaine et la narration prend forme de parabole.

Je vous avais déjà parlé d’Edgar Keret au sujet de son premier film, Les Méduses, que j’avais adoré. Depuis, ma passion pour cet auteur s’est un peu refroidie (j’avais lu d'une traite quelques une de ses nouvelles et ça m’avait donné envie de me tirer une balle, je n’ai plus repris le livre) face à une tristesse particulièrement sans-issue de sa prose. Il n’empêche qu’Edgar Keret parvient, à chaque fois, à créer un univers particulier, qui lui est propre mais dans lequel on se reconnaît facilement… un univers poétique et drôle - et y en a-t-il un meilleur ?

Le sens de la vie pour 9,99 est un film stop-motion (des personnages en pâte à modeler immobiles sont photographiés dans différentes poses, la somme de ses images est leur mouvement), et la performance de la réalisatrice (Tatia Rosenthal) et de toute l'équipe est absolument fabuleuse - et elle frappe presque plus dans les paysages (Tel Aviv de jour...) que dans la réalisation des personnages. On ne pourrait leur reprocher qu'un certain manque de luminosité qui confère au film un goût très lourd dans lequel on a vite l'impression de se noyer. Les quelquse moments "filmés" en extérieurs sont des moments de joie que l'on a envie de ressentir de nouveau, mais l'intrigue nous ramène très vite dans les couloirs sombres de l'immeuble.

Le meilleur, cela reste quand même la scène d’ouverture, avec cet immeuble Bauhaus d’un blanc immaculé dont les fenêtres s’allument tour à tour jusqu’à ce qu’il fasse jour, aux sons de la merveilleuse bande son du new-yorkais Christopher Bowen qui avait déjà réalisé la musique des Méduses.

A voir au cinéma ou en DVD (si celui-ci sort, croisons les doigts!)

A lire: l'entretien avec Tatia Rosenthal et Edgar Keret ici.