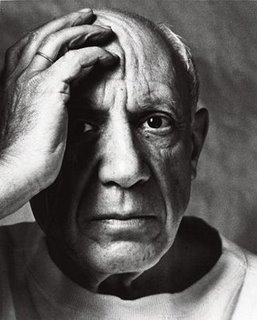

Vous devez être en train de vous tenir la tête exactement comme Picasso le fait sur cette photo: "Encore, elle remet une couche avec Picasso?!" Cette saison automne-hiver 2008 Picasso me fait penser aux tendances de la mode où tous les créateurs sortent, comme par enchantement, les mêmes modèles au même moment (qui a décidé que cet automne on doit porter des collants colorés?!) - eh bien, cette saison culturelle, comme je vous le disais il y a quelques jours, sera Picasso ou ne sera pas. J'ai renoncé à renoncer à ma saison culturelle (je m'embrouille les pinceaux, mais j'y arrive) et suis allée voir l'exposition Picasso et les maîtres au Grand Palais.

Vous devez être en train de vous tenir la tête exactement comme Picasso le fait sur cette photo: "Encore, elle remet une couche avec Picasso?!" Cette saison automne-hiver 2008 Picasso me fait penser aux tendances de la mode où tous les créateurs sortent, comme par enchantement, les mêmes modèles au même moment (qui a décidé que cet automne on doit porter des collants colorés?!) - eh bien, cette saison culturelle, comme je vous le disais il y a quelques jours, sera Picasso ou ne sera pas. J'ai renoncé à renoncer à ma saison culturelle (je m'embrouille les pinceaux, mais j'y arrive) et suis allée voir l'exposition Picasso et les maîtres au Grand Palais.

De gustibus non disputandum, certes, mais si on ne le faisait pas, de quoi parlerait-on? Finalement, au Grand Palais, il y en a pour tout le monde... Les mécontents, tout d'abord (LA meilleure critique d'un mécontent ici, en anglais): trop de marketing, le concept n'est pas si original que ça, ça vole la vedette à d'autres expositions bien plus méritantes (e.g. Mantegna au Louvre), et enfin, on finit par préférer les "maîtres" à Picasso. Les indécis, comme moi: j'aime Picasso avant sa période cubiste... puis seulement ses sculptures et sa céramique. A ceux-là, le Grand Palais offre "les maîtres" - des chefs-d'oeuvre par poignées, et vas-y que je t'accroche la Maja desnuda... Et puis, bien sûr, cela offre toujours l'espoir de changer d'avis. A  ceux qui sont contents (pour contrebalancer, probablement - on est à Paris, quand même!), le Grand Palais offre la queue. La queue des contents se forme dès le matin (vendredi à 9h du matin, c'est dire) pour ne se résorber qu'à la fermeture. La pluie vous dispense de la nécessité de prendre une douche le matin et vous permet donc de gagner quelques minutes supplémentaires de sommeil. Et puis, tous ces chefs-d'oeuvre, point d'oeuvres mineures, ou presque - tout est fait pour vous éveiller, vous qui avez dépensé toutes vos forces vitales de la semaine dans la queue.

ceux qui sont contents (pour contrebalancer, probablement - on est à Paris, quand même!), le Grand Palais offre la queue. La queue des contents se forme dès le matin (vendredi à 9h du matin, c'est dire) pour ne se résorber qu'à la fermeture. La pluie vous dispense de la nécessité de prendre une douche le matin et vous permet donc de gagner quelques minutes supplémentaires de sommeil. Et puis, tous ces chefs-d'oeuvre, point d'oeuvres mineures, ou presque - tout est fait pour vous éveiller, vous qui avez dépensé toutes vos forces vitales de la semaine dans la queue.

Blagues à part, je suis très contente d'avoir vu l'exposition (je n'ai pas fait la queue). Dans un souci de clarté, le parcours est à la fois chronologique et thématique, et commence avec les toutes premières oeuvres de Picasso dont ses esquisses de statues antiques (quelques unes, très bien réalisées, datent de l'année de ses 13 ans. Treize...). Puis, des références classiques on passe aux peintres espagnols, puis aux impressionnistes et au genre de portrait, puis - le gros morceau - les "variations" d'après les tableaux célèbres comm e L'enlèvement des Sabines ou encore Les Ménines. Puis aux natures mortes, puis, enfin, aux nus (pour réveilleur ceux qui commençaient à traîner les pieds, il y a une petie série érotique à la fin pour leur permettre de survivre jusqu'à la tasse de café salutaire). Je trouve que, finalement, c'est une excellente façon d'apprendre à regarder Picasso (surtout tardif) - c'est un peu comme le jeu où il faut trouver les différences entre deux images. On le voit surtout avec des tableaux comme "Les demoiselles du bord de la Seine" de Courbet et la réinterprétation de Picasso que, personnellement, j'aurais bien moins appréciée si je n'avais pas l'original sous les yeux. D'ailleurs, à cet égard, n'hésitez pas à feuilleter le catalogue, où les oeuvres sont parfois mieux disposées et où, surtout, sont présentés les tableaux "manquants" (i.e. dans un "couple" de tableaux "original - réinterprétation" il y en a parfois un qui n'est pas exposé).

e L'enlèvement des Sabines ou encore Les Ménines. Puis aux natures mortes, puis, enfin, aux nus (pour réveilleur ceux qui commençaient à traîner les pieds, il y a une petie série érotique à la fin pour leur permettre de survivre jusqu'à la tasse de café salutaire). Je trouve que, finalement, c'est une excellente façon d'apprendre à regarder Picasso (surtout tardif) - c'est un peu comme le jeu où il faut trouver les différences entre deux images. On le voit surtout avec des tableaux comme "Les demoiselles du bord de la Seine" de Courbet et la réinterprétation de Picasso que, personnellement, j'aurais bien moins appréciée si je n'avais pas l'original sous les yeux. D'ailleurs, à cet égard, n'hésitez pas à feuilleter le catalogue, où les oeuvres sont parfois mieux disposées et où, surtout, sont présentés les tableaux "manquants" (i.e. dans un "couple" de tableaux "original - réinterprétation" il y en a parfois un qui n'est pas exposé).

Au final, dans ce joyeux brouhaha de chefs-d'oeuvre et leurs contemplateurs (évitez surtout les gens avec les enfants, sinon les commentaires "ah non, ça ce n'est pas Picasso, c'est un autre monsieur qui l'a peint, Pau l Cézanne" vont vous pourrir la visite). (évitez aussi les vieux, parce qu'ils écoutent leurs audioguides tellement fort qu'on se croirait dans un centre d'essai de baladeurs MP3). Où en étais-je? Dans ce joyeux brouhaha chacun trouve ce qu'il n'a pas cherché, mais ce qui lui parle le plus. Pour moi, deux magnifiques natures mortes de Chardin que j'ai trouvées magnétiques: un art de vivre lointain, un temps où l'on vivait avec goût, où l'on vivait avec soin, où l'on vivait avec simplicité, où l'on vivait sans hâte. Un autre tableau, de Picasso cette fois-ci - sa Buveuse d'absinthe (1901). Il est rare que le tableau commence à vivre sous mes yeux (j'ai toujours été plus apte à apprécier la sculpture, mes yeux ne sont pas toujours habiles avec le 2D). Mais là, je voyais cette femme, assise dans un café... Son poignet un brin brisé par l'arthrose dans un geste las s'est immobilisé au-dessus de son verre. Dehors, derrière la vitre ruisselante de pluie, on devine une rue sombre - c'est probablement l'hiver; quelques passants indifférents, et une petite fenêtre jaune derrière laquelle on attend quelqu'un - mais ce quelqu'un, ce n'est pas elle, la buveuse. Alors, elle reste assise, avec son verre d'absinthe, et d'un coin de son oeil droit, observe la vie des autres.

l Cézanne" vont vous pourrir la visite). (évitez aussi les vieux, parce qu'ils écoutent leurs audioguides tellement fort qu'on se croirait dans un centre d'essai de baladeurs MP3). Où en étais-je? Dans ce joyeux brouhaha chacun trouve ce qu'il n'a pas cherché, mais ce qui lui parle le plus. Pour moi, deux magnifiques natures mortes de Chardin que j'ai trouvées magnétiques: un art de vivre lointain, un temps où l'on vivait avec goût, où l'on vivait avec soin, où l'on vivait avec simplicité, où l'on vivait sans hâte. Un autre tableau, de Picasso cette fois-ci - sa Buveuse d'absinthe (1901). Il est rare que le tableau commence à vivre sous mes yeux (j'ai toujours été plus apte à apprécier la sculpture, mes yeux ne sont pas toujours habiles avec le 2D). Mais là, je voyais cette femme, assise dans un café... Son poignet un brin brisé par l'arthrose dans un geste las s'est immobilisé au-dessus de son verre. Dehors, derrière la vitre ruisselante de pluie, on devine une rue sombre - c'est probablement l'hiver; quelques passants indifférents, et une petite fenêtre jaune derrière laquelle on attend quelqu'un - mais ce quelqu'un, ce n'est pas elle, la buveuse. Alors, elle reste assise, avec son verre d'absinthe, et d'un coin de son oeil droit, observe la vie des autres.

N'oubliez pas que deux parties de la même exposition (Variations autour du "Déjeuner sur l'herbe de Manet" et autour des "Femmes d'Alger" de Delacroix) se trouvent au Musée d'Orsay et au Musée du Louvre (ne les cherchez donc pas au Grand Palais, d'autant plus que les gardiens des salles ne savent pas "comment ça se présente", Manet. On devrait les envoyer faire la queue dehors, ceux-là! Qu'ils apprennent le prix de l'art...).

En pratique:

Au Grand Palais, jusqu'au 2 février 2009.

Vous savez où ça se trouve.

Je vous conjure, réservez sur Internet! ou flashez votre carte de presse/sésame etc.

Crédits illustrations:

Le Gobelet d'argent (vers 1768)

Jean Baptiste Siméon Chardin

Musée du Louvre, Paris

La buveuse d'absinthe (1901)

Pablo Picasso

Succession Picasso 2008

vendredi 31 octobre 2008

(Expos) Picasso et les maîtres au Grand Palais

mardi 28 octobre 2008

(Restos) L'Entrecôte, roi du steak-frites

On sait depuis longtemps que le steak-frites est un plat national (jetez un coup d'oeil sur Stephen Clarke

On sait depuis longtemps que le steak-frites est un plat national (jetez un coup d'oeil sur Stephen Clarke![]() si vous l'ignoriez). Au titre de capitale, Paris se doit donc de représenter le meilleur du national (pfff). Voici donc une institution, un monomanique du genre et le mètre étalon du steak-frites - le Relais de l'Entrecôte. Monomanique, car il ne propose qu'un seul plat (vous avez deviné lequel), de la salade, de l'eau, du vin, et une multitude de desserts. Pour la petite histoire, il s'agit d'une entreprise familiale - le restaurant exite donc dans quatre villes françaises; les enfants se sont brouillés et chacun a fait son chemin... L'Entrecôte d'origine est celle qui se trouve porte Maillot; quant à moi, j'ai essayé celle de la rue Marbeuf!

si vous l'ignoriez). Au titre de capitale, Paris se doit donc de représenter le meilleur du national (pfff). Voici donc une institution, un monomanique du genre et le mètre étalon du steak-frites - le Relais de l'Entrecôte. Monomanique, car il ne propose qu'un seul plat (vous avez deviné lequel), de la salade, de l'eau, du vin, et une multitude de desserts. Pour la petite histoire, il s'agit d'une entreprise familiale - le restaurant exite donc dans quatre villes françaises; les enfants se sont brouillés et chacun a fait son chemin... L'Entrecôte d'origine est celle qui se trouve porte Maillot; quant à moi, j'ai essayé celle de la rue Marbeuf!

Pas de réservation: il y a donc toujours une queue devant l'enseigne de l'Entrecôte. Mais le service est ultra-rapide pour cette formule plus simple que McDo (et sans aucune comparaison pour le goût) et une demi-heure après, nous sommes enfin à l’intérieur et nous installons à côté d’une grande tablée d’amerloques dont quelqu’un a oublié de baisser le volume. L’Entrecôte est mentionné dans quantité de guides et il y a toujours beaucoup de touristes, et en même temps il y a peu de restaurants qui soient aussi parisiens ! Les commandes sont acceptées jusqu’à 23h30, et ça ne désemplit pas même en semaine… C’est dire la popularité de l’endroit, idéal pour un dîner après un spectacle (le Théâtre des Champs-Elysées, ainsi que la Comédie et le Studio éponymes sont juste à côté) ou un ciné (Gaumont Ambassade/Marignan à deux pas).

Mais passons à table. Au lieu de la carte traditionnelle, on vous demande d’emblée la cuisson de votre entrecôte (un S est tout de suite noté sur la nappe en papier) et vous apporte de la salade romaine (salade verte, noix, vinaigrette - ça se tient !). Les plats arrivent suffisamment vite pour que vous n’ayez pas le temps d’entamer le pain. La viande est coupée en tranches et arrosée généreusement de sauce un peu verte dont les ingrédients ne sont jamais divulgués mais où d’aucuns sentent une pointe de moutarde, d’autres soupçonnent des herbes à la pesto, et tous s’accordent sur la quantité d’huile (ou du beurre ?) utilisée. A côté, les frites fines, dorées et croustillantes sont absolument délicieuses (je suis en train de réfléchir si elles ne détrôneraient pas les frites belges…). Une fois que vous avez terminé votre assiette, on vous ressert avec des frites fraîches et de la viande - au final, les petits estomacs restent sans dessert ! Les desserts, justement, qui sont censés être fabuleux (j'aurais bien été tentée par le vacherin ou le soufflé à la fraise avec son coulis de citron) mais que je n’ai pas goûtés.

Au final, un endroit plutôt bruyant mais très convivial (les serveuses sont adorables, et certaines doivent travailler là depuis le lancement), la formule salade-entrecôte-frites (env.30€), imbattable, et les horaires - parmi les plus flexibles à Paris.

En pratique:

L'Entrecôte

15,rue Marbeuf

+33 1 49 52 07 17

----

Si vous avez aimé ce billet, vous pouvez vous abonner à la rubrique "Resto et gourmandises" en cliquant ici, ou bien voir mes autres bonnes adresses parisiennes

dimanche 26 octobre 2008

(Danse) Picasso et la danse - quatre ballets

Décidément, la nouvelle saison culturelle nous est servie à la sauce Picasso - trois expositions, et voilà donc qu'on nous le remet avec la danse! Pour ne rien faire comme tout le monde (doux leurre, car je finis quand même par voir du Picasso), j'ai commencé par le ballet. Le programme "Picasso et la danse" inclut quatre ballets auxquels collabora Picasso entre 1917 et 1924: Parade, le plus connu, mais aussi Pulcinella, Mercure et Cuadro Flamenco. Je vous avais déjà parlé des célèbres Ballets Russes (ici), les voici enfin sur scène, avec la compagnie Europa Danse.

Décidément, la nouvelle saison culturelle nous est servie à la sauce Picasso - trois expositions, et voilà donc qu'on nous le remet avec la danse! Pour ne rien faire comme tout le monde (doux leurre, car je finis quand même par voir du Picasso), j'ai commencé par le ballet. Le programme "Picasso et la danse" inclut quatre ballets auxquels collabora Picasso entre 1917 et 1924: Parade, le plus connu, mais aussi Pulcinella, Mercure et Cuadro Flamenco. Je vous avais déjà parlé des célèbres Ballets Russes (ici), les voici enfin sur scène, avec la compagnie Europa Danse.

Ce qu'il y a d'extraordinaire dans les Ballets Russes, c'est qu'ils ont, au font, donné naissance à toute la danse contemporaine (le vénéreux Balanchine que les Américains mettent tout le temps sur le piédestal comme le père de la chorégraphie américaine est tout de même issu des Ballets Russes). Imaginez: jusqu'au tout début du XXe siècle, la danse n'était que tutus, pointes et en-dehors. Ce n'est qu'avec les Ballets Russes que l'on commença, avec grand scandale, à "déconstruire" la danse classique, à inventer une nouvelle plastique et de nouveaux langages. Mais le phénomène des Ballets Russes est intéressant aussi à d'autres titres: c'est la parfaite illustration de l'effervescence artistique de l'époque, où les meilleurs créateurs de tous les domaines travaillaient sur des projets communs - comme, justement, le ballet Parade, écrit sur la musique d'Eric Satie, d'après un argument de Jean Cocteau, avec rideau, décor et costumes de Picasso et, enfin, la chorégraphie de Massine. A l'époque, la notation chorégraphique à l'époque était loin d'être parfaite; aussi les créations des Ballets Russes sont extrêmement difficiles à reconstruire (certaines, comme L'après-midi d'un faune, ne le sont souvent que d'après des photos et des descriptions orales, c'est dire leur exactitude). Ce ci dit, tout ce qui peut nous rapprocher de cette époque magique est bon à prendre... Et à ce titre, le programme "Picasso et la danse" concocté par Europa Danse est précieux!

ci dit, tout ce qui peut nous rapprocher de cette époque magique est bon à prendre... Et à ce titre, le programme "Picasso et la danse" concocté par Europa Danse est précieux!

Europa Danse regroupe des danseurs de six pays différents et a été fondé par Jean-Albert Cartier, ancien directeur de l'Opéra de Paris. Je dois avouer que cette troupe manque cruellement de formation en danse classique, cela se voit surtout dans Parade (où l'on se demande si certains ont vraiment fait des pointes ou s'ils l'ont appris pour l'occasion) - et d'ailleurs, leurs corps ne sont pas ceux de danseurs classiques (cuisses trop "volumineuses" et trop de seins pour les filles, des fesses trop rebondies pour les garçons, et un port d e tête pas toujours idéal pour tous - attention, quand je dis "trop", c'est par rapport aux "canons" de la danse classique). Les ensembles présentent souvent des décalages, ce qui gâche souvent l'effet escompté par le chorégraphe (surtout si l'on garde en tête que presque tous les danseurs des Ballets Russes étaient bel et bien issus de la danse classique). Cependant, il faut dire qu'ils compensent leurs défauts techniques par leur fougue et leur joie de danser - certains ont l'air d'avoir seize ans! Bon, allez, dix-huit. Le dernier ballet, Cuadro Flamenco, emploie de danseurs de flamenco professionnels - que je ne saurai juger faute de connaissances mais qui m'ont plutôt plu.

e tête pas toujours idéal pour tous - attention, quand je dis "trop", c'est par rapport aux "canons" de la danse classique). Les ensembles présentent souvent des décalages, ce qui gâche souvent l'effet escompté par le chorégraphe (surtout si l'on garde en tête que presque tous les danseurs des Ballets Russes étaient bel et bien issus de la danse classique). Cependant, il faut dire qu'ils compensent leurs défauts techniques par leur fougue et leur joie de danser - certains ont l'air d'avoir seize ans! Bon, allez, dix-huit. Le dernier ballet, Cuadro Flamenco, emploie de danseurs de flamenco professionnels - que je ne saurai juger faute de connaissances mais qui m'ont plutôt plu.

Malgré ses quelques couacs dans l'interprétation, quelle joie de découvrir enfin ces ballets! Les décors et les costumes somptueux et drôlissimes de Parade, le raffinement de ceux de Mercure, l'explosion du tempérament espagnol dans Cuadro Flamenco... Finalement les deux ballets pour lesquels on a créé de nouvelles chorégraphies (Ana Maria Stekelman pour Pulcinella, et Thierry Malandain pour Mercure) sont ceux qui satisfont le plus du point de vue de la danse: cela reste toujours dans le néo-classique très doux mais très vivant, et l'on se plaît à regarder les petits clins d'oeil de Thierry Maladin à Jérôme Robbins. Quelques petits détails: Mercure a en fait été créé pour une compagnie concurrente des Ballets Russes, Les Soirées de Paris du Comte de Beaumont, qui n'a pas fait long feu et dont le plus grand apport restera probablement le décor de Mercure... Quant à Cuadro Flamenco, Picasso y évinça Juan Gris qui devait initialement réaliser le décor: le temps que Juan Gris arrive à Monte Carlo où siégeaient les Ballets Russes, Picasso avait déjà eu le temps de répandre la rumeur sur une grave maladie ayant frappé Juan Gris, et avait donc pris sa place avec beaucoup de naturel. Sacré caractère!

Mais alors, où voir ce ballet? C'est bien là le problème. La seule chose que je sais, c'est qu'ils sont en ce moment en tournée en France et à l'étranger jusqu'en décembre. Mais ils n'ont pas de site Internet, et une communication de m* - impossible de trouver les lieux et les dates de passage! Si quelqu'un veut bien nous les communiquer... (Le programme de la soirée au Théâtre des Champs Elysées ici)

jeudi 23 octobre 2008

(Expos) Au vernissage de la FIAC

Les lowboots, babies et twelve paradent, se croisent, se parent de collants colorés - violets, rouges, jaunes - puis s'arrêtent, prennent la pose et repartent en sautillant. Les robes-pull se cachent sous des petits gilets de vison. Yeux fumés et bouches écarlates, cheveux en l'air contre chignon négligé, les filles se regardent, se visent, s'observent des pieds à la tête avec une fausse indifférence, et leurs lèvres couleur coquelicot font une moue dubitative ("Démodé!") ou se tordent d'un sourire radieux ("Ah, salut, Laurence, toi aussi ici!"). Un défilé de mode? Non non, tout simplement le vernissage de la FIAC, hier soir. Quelle soirée! Car, en plus des oeuvres exposées, on y voyait aussi l'illustration en live des quatre derniers ELLE ainsi que des vingt dernières années de la Revue de Chirurgie Esthétique. Et la comédie humaine s'avère souvent plus intéressante que l'art contemporain...

Les lowboots, babies et twelve paradent, se croisent, se parent de collants colorés - violets, rouges, jaunes - puis s'arrêtent, prennent la pose et repartent en sautillant. Les robes-pull se cachent sous des petits gilets de vison. Yeux fumés et bouches écarlates, cheveux en l'air contre chignon négligé, les filles se regardent, se visent, s'observent des pieds à la tête avec une fausse indifférence, et leurs lèvres couleur coquelicot font une moue dubitative ("Démodé!") ou se tordent d'un sourire radieux ("Ah, salut, Laurence, toi aussi ici!"). Un défilé de mode? Non non, tout simplement le vernissage de la FIAC, hier soir. Quelle soirée! Car, en plus des oeuvres exposées, on y voyait aussi l'illustration en live des quatre derniers ELLE ainsi que des vingt dernières années de la Revue de Chirurgie Esthétique. Et la comédie humaine s'avère souvent plus intéressante que l'art contemporain...

Et, tout de même, l'art, dans tout ça? Et bien, je vais encore faire ma nunuche "chasse, pêche et tradition", mais à chaque fois que je m'approchais d'un tableau en disant "enfin, ça, c'est vraiment quelque chose de génial!", cela s'avérait être un Picasso ou, "au pire", un Basquiat. Ce qui, j'en conviens, ne s'inscrit pas dans l'art le plus contemporain... De façon générale, je serais prête à payer plus pour les chaussures de certaines des filles vues à l'expo que pour 70% des oeuvres exposées! J'ai tout de même trouvé quelques très belles photos (par exemple, Pierre et Gilles chez Jérôme de Noirmont, ou Marina Abramovic chez BeaumontPublic), dont celle qui illustre ce blog - "Hermitage" de Thomas Struth (galerie Monica de Cardenas) - où les tourist es contemplent un tableau de Léonard avec une expressivité dramatique qui tranche avec leur petit côté ploucos; ainsi que "Homme révolutionnaire" de Neshat Shirin.

es contemplent un tableau de Léonard avec une expressivité dramatique qui tranche avec leur petit côté ploucos; ainsi que "Homme révolutionnaire" de Neshat Shirin.

Parmi les galeries (bien que je n'aie pas tout vu - mais j'y retourne demain), je mentionnerais Van de Weghe (Picasso, Warhol, Basquiat), Galerie 303 (Karen Kilimnik et ses tableaux un peu naïfs qui vous redonnent la joie de vivre ne serait-ce que par le fait qu'ils soient figuratifs), Jérôme de Noirmont (Jean-Pierre Raynaud, Shirin Neshat, Valérie Bélin), et peut-être ShangART, la seule galerie chinoise présente - alors que les artistes chinois explosent sur le marché de l'art mondial.. Parmi les galeries russes, je n'ai pas encore vu Aidan qui expose dans la Cour Carrée; j'ai bien aimé certaines oeuvres chez Marat Guelman qui montre une partie de son projet "Russian Povera".

Au final, je suis retournée à la FIAC de jour: et j'ai été stupéfaite à quel point les mêmes oeuvres pouvaient paraître différente si la lumière changeait... Il y en avait certaines que je n'avais même pas remarquées lors du vernissage! Puis, je suis allée voir la deuxième partie de la FIAC à la Cour Carrée - et je n'y ai trouvé que des bonnes surprises! Le Grand Palais paraissait bien morne face aux création présentées à la Cour Carrée où l'on retrouvait les plus jeunes des créateurs et des galeristes.

Allez, une petite caricature pour la fin (Marie Caulliez pour Télérama):

mardi 21 octobre 2008

(Voyages) Vienne, beauté et déception

Après le voyage imaginaire à Vienne, voici enfin le voyage réel! Bien loin des attentes poétiques, et des attentes tout court. Une ville splendide, mais qui m'a paru froide, distante, inaccessible aux simples touristes que nous étions - une ville qui n'a point besoin de vous et que vous soupçonnez de manquer d'âme. Vienne vous offre pourtant si généreusement quelques instants magiques, dans cette lumière entre chien et loup qui lui sied si bien, lorsque le ciel pâlit et que les lumières jaunes illuminent les fenêtres des immeubles, en faisant penser à l'approche de Noël. Un dîner au Kunsthistorischen museum, au milieu des tableaux. Une journée pluvieuse qui chassa les touristes. Un voyage à Baden simple comme l'augure d'un bonheur proche. Et pourtant. Et pourtant, vous sentez qu'elle n'est pas faite pour vous, cette ville si parfaite que même les rues léchées à la perfection de la Suisse romande se damneraient pour avoir ce plus-que-parfait. Trop parfaite? On demande trop?

Après le voyage imaginaire à Vienne, voici enfin le voyage réel! Bien loin des attentes poétiques, et des attentes tout court. Une ville splendide, mais qui m'a paru froide, distante, inaccessible aux simples touristes que nous étions - une ville qui n'a point besoin de vous et que vous soupçonnez de manquer d'âme. Vienne vous offre pourtant si généreusement quelques instants magiques, dans cette lumière entre chien et loup qui lui sied si bien, lorsque le ciel pâlit et que les lumières jaunes illuminent les fenêtres des immeubles, en faisant penser à l'approche de Noël. Un dîner au Kunsthistorischen museum, au milieu des tableaux. Une journée pluvieuse qui chassa les touristes. Un voyage à Baden simple comme l'augure d'un bonheur proche. Et pourtant. Et pourtant, vous sentez qu'elle n'est pas faite pour vous, cette ville si parfaite que même les rues léchées à la perfection de la Suisse romande se damneraient pour avoir ce plus-que-parfait. Trop parfaite? On demande trop?

Peut-être fallait-il abandonner le centre-ville, qui sonne faux comme un Disneyland baroque déserté par ses habitants et laissé à l'abandon des touristes et de ceux qui font des affaires sur leur dos (si on me montre encore un Mozartkugeln...), l'abandonner et aller plus loin? Mais comment faire? Et Albertina, avec la sublime expo Van Gogh? Et les fontaines? Et les cafés? Et les musées? Comment oser faire fi des guides touristiques pour s'échapper dans le "vrai" Vienne, pour peu qu'il existe ailleurs que dans notre imagination? Entre le Wiener Staatsoper et la fenêtre du taxi attendant ses passagers, la musique bat-elle encore au coeur de la ville? Comment savoir? A qui demander?

Au final, un très beau voyage "de tête", mais... on admire Vienne, et on rêve de Prague, de Saint-Pétersbourg auxquels elle ressemble tellement (ou qui lui ressemblent tellement, on aimerait tellement éviter les querelles de l'oeuf ou la poule). Loin des yeux, loin du coeur. Restent les photos, où Vienne transparaît comme si de rien n'était, comme si on ne venait pas tout juste de pénétrer sa beauté, de fouler ses rues, de goûter à ses pâtisseries. Toujours inconnue. Un vrai mystère - ou une coquille vide?

mardi 14 octobre 2008

(Livres) Courir de Jean Echenoz

Je paye mon dû à la rentrée littéraire (et, pour une fois, un livre que je ne lis pas pour le travail!) avec cette nouvelle - comment l'appeller? Biographie? - de Jean Echenoz, Courir. Vous vous souvenez peut-être, il y a deux ans, Jean Echenoz s'essayait, avec Ravel, dans un nouveau genre: la biographie romancée. Dis comme ça, cela fait penser à Christian Jacq, mais chez Echenoz, point de vulgarisation, point de vulgarité, et (presque) point de biographie! Un livre qui part d'un intérêt presque obsessionnel pour un personnage, au point où l'on commence à le voir en rêve, à l'imaginer parler, manger, vivre comme n'importe quelle autre personne - c'est là que Echenoz le rescuscite, à travers le livre. Plus qu'une biographie, c'est surtout un portrait psychologique du personnage en question.

Je paye mon dû à la rentrée littéraire (et, pour une fois, un livre que je ne lis pas pour le travail!) avec cette nouvelle - comment l'appeller? Biographie? - de Jean Echenoz, Courir. Vous vous souvenez peut-être, il y a deux ans, Jean Echenoz s'essayait, avec Ravel, dans un nouveau genre: la biographie romancée. Dis comme ça, cela fait penser à Christian Jacq, mais chez Echenoz, point de vulgarisation, point de vulgarité, et (presque) point de biographie! Un livre qui part d'un intérêt presque obsessionnel pour un personnage, au point où l'on commence à le voir en rêve, à l'imaginer parler, manger, vivre comme n'importe quelle autre personne - c'est là que Echenoz le rescuscite, à travers le livre. Plus qu'une biographie, c'est surtout un portrait psychologique du personnage en question.

Cette fois-ci, il parle d'Emile Zatopek. Comme beaucoup d'entre nous, Jean Echenoz ne connaissait rien de Zatopek. Si vous avez déjà vu Echenoz, il n'y a pas plus éloigné de la course à pied que lui. (ah oui, Emile Zatopek est en fait un des plus grands coureurs de tous les temps). "Le doux Emile". Avec ces mots, tout est dit. Ce doux Emile qui aimait souffrir au point d' en avoir fait sa carrière, comment vivait-il? A quoi pensait-il? Comment ressentait-il cette douleur que provoquait en lui chaque course? Peu à peu, le sportif se révèle, à travers les péripéties sportives et politiques de l'époque, de la Seconde guerre mondiale au Printemps de Prague.

en avoir fait sa carrière, comment vivait-il? A quoi pensait-il? Comment ressentait-il cette douleur que provoquait en lui chaque course? Peu à peu, le sportif se révèle, à travers les péripéties sportives et politiques de l'époque, de la Seconde guerre mondiale au Printemps de Prague.

Jean Echenoz est le maître ès observation - et d'autant plus qu'il observe quelqu'un qu'il n'a, en réalité, jamais vu. Mais lorsqu'on lit la description du style si étrange, si incorrect, si scandaleux d'Emile Zatopek - et que l'on compare cette description aux photos que nous avons de Zatopek, on se rend compte que l'on ne pouvait pas trouver de mots plus justes pour dire son corps.

"Emile, on dirait qu'il creuse ou qu'il se creuse, comme en transe ou comme un terrassier. Loin des canons académiques et de tout souci d'élégance, Emile progresse de façon lourde, heurtée, torturée, tout en à-coups. Il ne cache pas la violence de son effort qui se lit sur son visage crispé, tétanisé, grimaçant, continûment tordu par un rictus pénible à voir. Ses traits sont altérés, comme déchirés par une souffrance affreuse, langue tirée par intermittence, comme avec un scorpion logé dans chaque chaussure. Il a l'air absent quand il court, terriblement ailleurs, si concentré que même pas là sauf qu'il est là plus que personne et, ramassée entre ses épaules, sur son cou toujours penché du même côté, sa tête dodeline sans cesse, brinquebale et ballotte de droite à gauche. (...) Il donne en course l'apparence d'un boxeur en train de lutter contre son ombre et tout son corps semble être ainsi une mécanique détraquée, disloquée, douloureuse, sauf l'harmonie de ses jambes qui mordent et mâchent la piste avec voracité."

Une belle lecture, entre deux hommes humbles qui se parlent à travers une écriture lumineuse dans sa naïveté.

A lire ailleurs: une très belle critique de Pierre Assouline sur son blog

PS: message de service. 1) je pars à Vienne, donc a) désolée pour les fautes et les imperfections dans ce post, pas le temps de relire! b) je répondrai à tous vos commentaires au retour. 2) il y a un problème sur le formulaire des commentaires qui n'est plus le même, donc les anciens n'apparaissent plus. Ne vous inquiétez pas, je les ai, mais ça merde et je ne sais pas encore pourquoi. Ca va revenir! Tout comme moi.

lundi 13 octobre 2008

(Cine) Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, ou l'Auberge Espagnole revue et corrigee

Il y a des films dont on attend trop. Ceux dont on a trop entendu parler même si l'on pris soin d'éviter toute critique, toute interview avant de s'être confortablement installé dans le fauteuil de cinéma, le ticket à la main. J'ai la sensation que l'on devrait voir tous les films par hasard, les découvrir par surprise - ce n'est qu'ainsi que leur effet peut atteindre le maximum. Je n'avais pourtant attendu que quelques jours avant d'aller voir le dernier Woody Allen! Ne me comprenez pas mal: il est très bien. Mais, dans mon coeur (à ce que je suis sentimentale ce soir, pouah!) il ne détrônera jamais Match Point.

Il y a des films dont on attend trop. Ceux dont on a trop entendu parler même si l'on pris soin d'éviter toute critique, toute interview avant de s'être confortablement installé dans le fauteuil de cinéma, le ticket à la main. J'ai la sensation que l'on devrait voir tous les films par hasard, les découvrir par surprise - ce n'est qu'ainsi que leur effet peut atteindre le maximum. Je n'avais pourtant attendu que quelques jours avant d'aller voir le dernier Woody Allen! Ne me comprenez pas mal: il est très bien. Mais, dans mon coeur (à ce que je suis sentimentale ce soir, pouah!) il ne détrônera jamais Match Point.

L'histoire: Vicky et Cristina, deux jeunes femmes américaines aux opinions diamétralement opposées sur l'amour, viennent à Barcelone pour y passer un été placé sous le signe de "l'identité catalan". Mais le voyage touristique un brin niais se révèle autrement plus torride quand elle font la rencontre de Juan Antonio, un peintre aux amours difficiles.

Décidément, Woody se renouvelle. Mais sa présence reste palpable et surtout audible: il semble parler à travers chacun des personnages! Le style des répliques, le répondant, le mordant, la névrose, le flot ininterrompu de paroles dans les moments de maladresse, les envolées philosophiques, le rythme - tout est est. Je pouvais facilement imaginer Woody prononcer chacune de ces répliques. A un moment, l'impression devient dérangeante tellement cela paraît évident. Si vous aimez Woody Allen, avec Vicky Cristina Barcelona, vous l'aurez au quintuple, et dans les deux sexes, s'il vous plaît! Car il s'agit bien de cinq portraits - quatre femmes et un homme-fantasme (à propos de Woody Allen et de ses fantaisies sexuelles, vous devez a-bso-lu-ment lire son journal de tournage, hilarant).

Que dire du film sans vous trop en dévoiler, sans vous ôter la surprise de la découverte? Rien, ce serait le mieux. Mais comme, dans ce cas, il faudrait que j'arrête d'écrire sur ce blog, je continue encore un peu... Les acteurs? Une nouvelle actrice très woodyallenesque, Rebecca Hall (elle m'a rappelé un mélange entre la jeune Diane Keaton, pour l'énergie, et Mariel Hemingway, la jeune fille de Manhattan, pour son côté sincère et romantique). Une Scarlett Johansson toujours dans le même registre de la jeune fille candide et explosive. Une Penelope Cruz crédible en artiste hystérique mais séduisante. Et enfin Javier Bardem, séduisant en... chemise rouge Prada (mais si, vous voyez très bien de laquelle je parle, celle que Carrie a acheté à Jack Burger chez Prada, la rouge, mais si!!! Euh? Quoi? J'ai des références dépassées?) - moi qui pensais que jamais il ne parviendrait à effacer son image dans No Country for Old Men, j'avais tort et j'en suis très heureuse. Je l'ai trouvé fabuleux dans ce rôle taillé sur mesure par Woody Allen.

Une bande originale parfaite pour la "Barcelone de carte postale" - ce doit être exactement comment les américains imaginent la musique espagnole, enjouée, aux motifs andalous et des voix suaves (la légende dit que le groupe a simplement déposé un CD à l'hôtel de Woody Allen en Espagne, qu'il l'a écoute et a adoré. On adore trop ces histoires sur les génies accessibles pour y renoncer! Et puis, ça dit aussi que, si on avait un peu de culot, nous aussi, on pourrait... mais en fait non)

Au final, une jolie histoire bien écrite, bien tournée, bien jouée, bien chantée. Mention Bien. On réservera les félicitations pour la prochaine fois!

dimanche 12 octobre 2008

(Musiques) Les Chansons d'Amour, ou Alex Beaupain en concert

Si vous avez été, comme moi, séduits par "Les chansons d'amour" de Christophe Honoré l'année dernière, le nom d'Alex Beaupain ne vous est certainement pas inconnu. Chanteur et compositeur, il avait signé la musique du film qui s'inspire de sa propre histoire. Des chansons tristes comme la pluie où, parfois, on aperçoit une étincelle.

Si vous avez été, comme moi, séduits par "Les chansons d'amour" de Christophe Honoré l'année dernière, le nom d'Alex Beaupain ne vous est certainement pas inconnu. Chanteur et compositeur, il avait signé la musique du film qui s'inspire de sa propre histoire. Des chansons tristes comme la pluie où, parfois, on aperçoit une étincelle.

Face à la salle extatique et aux deux ( !) équipes de télévision qui filmaient le concert ce soir-là, je ne pouvais pas m’empêcher de penser : mais qu’est-ce qui manque ? A la fin, je me sentais épuisée mais j’ai eu la réponse : l’énergie. Alex Beaupain est un compositeur intéressant, et ses vers ne sont pas sans me toucher, mais il manque cruellement d’un ingrédient sans lequel on ne devient jamais un vrai interprète : cette énergie que vous avez en plus et que vous partagez avec le public. Ce soir-là, pour moi, c’était le contraire - je me faisais littéralement vampiriser par Alex Beaupain ! L’image est forte, et l’accusation, sévère. Mais si l’on compare son interprétation des chansons des « Chansons d’amour » avec celle des comédiens, il n’y a pas l’ombre d’un doute, les interprétations de Louis Garrel, Ludivine Sagnier ou encore Chiara Mastroianni apportent tellement plus! Le temps montrera si j’ai raison - et j’ai follement envie de m’être trompée tellement j’aime ce qu’il écrit. Ceux qui n'ont pas été au concert pourront juger sur pièce dans ce nouveau clip qui, je trouve, illustre parfaitement ce que je voulais dire.

--I want to go home - video --

Un autre bémol (il commence à y en avoir beaucoup), c’est le choix des chansons - vers le milieu du concert, certaines avaient fini par se ressembler au point de lasser. Même rythme, même thématique (humeur triste + pluie à Paris), mêmes tonalités, même violoncelle…. Ce concert aurait pu être quarante minutes plus court et il n’aurait rien perdu ! Alex Beaupain a mené le concert avec un humour pince sans rire bien sympathique dont on regrette l'absence dans ses chansons. Il est rare qu'un chanteur soit aussi à l'aise avec son public sans tomber dans le surjoué.

Un des problèmes majeurs était l’arrangement. Avec l’introduction d’une batterie, d’un violoncelle, d’une guitare électrique et d’un synthétiseur, les chansons d’Alex Beaupain perdent leur caractère intime, cela fait trop « Alex Beaupain à la Star’Ac » (le violoncelle rend ses chansons trop gnagnan, et pourtant j'adore cet instrument). Finalement, l’émotion ne vient que lors de « Brooklyn Bridge », interprétée en bis, au piano solo.

Dates de ses prochains concerts sur son Myspace ici.

Son dernier album, 33 tours, en écoute sur Deezer ici.

vendredi 10 octobre 2008

(Photo) La vie russe selon Vladimir Schraga

Je me suis dit que cela faisait longtemps que je ne vous ai pas parlé de photo, alors que j'ai découvert, récemment, quelques très bons photographes. Je vous en présente un aujourd'hui: Vladimir Schraga, un jeune photographe russe qui (après investigation), a étudié dans la même promotion que Konstantin Zilberburg dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Je commence à me dire que l'école №239 de Saint-Pétersbourg a quelque chose de spécial (je veux dire, pour un lycée mathématique, c'est tout de même étrange que de donner naissance à des gens avec une vision aussi intéressante et vive de la réalité).

Contrairement à Konstantin Zilberburg, qui construit un monde presque merveilleux aux personnages souvent loufoques ou en tout cas pleins d'avenir, Vladimir Schraga se fait chantre de la Russie à la dérive. Il pose un regard réaliste teinté de romantisme sur les habitants des villes de province, sur les décrépitudes des paysages urbains, sur les vieillards qui sortent leurs médailles et leurs meilleurs habits pour la fête de la Victoire du 9 mai... Des sujets qui sont dignes d'un éthnologue qui étudie ce monde qui sombrera un jour dans l'oubli. Mais une palette de vrai photographe révèle, ici par une touche de couleur inattendue, là par un cadrage bien maîtrisé, la saveur de la vie, la douleur de l'existence, les joies du quotidien. Observateur, Vladimir Schraga excelle dans le genre du portrait (comme dans ce portrait d'un ouvrier à Tver, ci-dessous; ou dans ce portrait de l'acteur Vadim Amirkhanov), mais aussi dans ces scènes sociales aux personnages dignes de Gorki, ou alors de Saltykov-Schedrin. Un vieillard trouve un écran d'ordinateur abandonné sous la neige, et à demi caché par le paraplui, son regard effrayé rencontre le nôtre - a-t-il peur que nous soyons témoins de sa décadence? Une vieille vient mendier au portes d'un casino à Tver ("Le prince et la mendiante"), et son geste, si éloquent, nous renvoit aux peintures bibliques. Un couple danse, le jour de la Victoire - et l'on songe aux posters de propagande soviétique. Une mariée soutient sa longue jupe froufroutante, face à une limousine louée pour l'occasion - mais derrière se profile le mur décrêpi de l'immeuble, en dévoilant traîtreusement la vie qui attend la belle mariée, une fois les bulles de champagne évaporées... Mais il parvient aussi à saisir des paysages russes magnifiques qui donnent l'impression d'effacer une bonne centaine d'années (ci-dessus, le village de Zapolye au petit matin, dans la région de Pskov)!

Ci-dessous, la nuque façon shar-pei d'un biker; un ouvrier à Tver; les dévots de Hare Krishna dansant dans les rues de Saint-Pétersbourg.(Placez votre souris sur la photo si vous voulez arrêter le défilement).

© photos Vladimir Schraga

Vous pouvez voir les meilleurs photos de Vladimir Schraga sur son blog ici (appuyer sur "Взад на 20 записей" en haut à droite pour voir les messages précédents).

lundi 6 octobre 2008

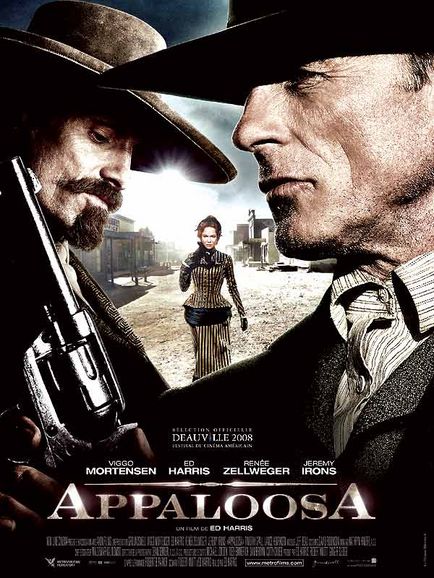

(Cine) Appaloosa de Ed Harris: un western tres James Bond!

Appaloosa est le premier des cinq films que je devrai voir contre mon gré, suite à la triste histoire de Be Happy (j'avais perdu le droit de choix au ciné pour cinq films - je le rappelle pour ceux qui ne suivent pas). Et finalement, quelle bonne surprise! Un western soigné dont l'intrigue tient (plus que) debout, aux éclats d'humour noir tout à fait inattendus. Ed Harris et Viggo Mortensen sont tout juste parfaits dans cette histoire d'amitié. Moi qui n'aime pas trop les westerns (probablement une overdose de "spaghetti westerns" lors de mon cours de cinéma italien), je suis conquise.

Appaloosa est le premier des cinq films que je devrai voir contre mon gré, suite à la triste histoire de Be Happy (j'avais perdu le droit de choix au ciné pour cinq films - je le rappelle pour ceux qui ne suivent pas). Et finalement, quelle bonne surprise! Un western soigné dont l'intrigue tient (plus que) debout, aux éclats d'humour noir tout à fait inattendus. Ed Harris et Viggo Mortensen sont tout juste parfaits dans cette histoire d'amitié. Moi qui n'aime pas trop les westerns (probablement une overdose de "spaghetti westerns" lors de mon cours de cinéma italien), je suis conquise.

L'histoire: Appaloosa est une petite ville au Nouveau Mexique qui tremble sous le joug de Randall Bragg (Jeremy Irons). Virgil Cole (Ed Harris) et Everett Hitch (Viggo Mortensen) viennent au secours des notables de la ville... Mais même un sherif peut tomber dans le piège des sentiments!

--bande-annonce----

Je ne peux pas me défaire de l'impression que Virgil Cole se réincarne en sherif de No country for old men: vous vous souvenez de ce vieux sherif casé depuis longtemps qui décide de jeter l'éponge car il ne reconnaît plus son pays. Dans Appaloosa, on voit quel pays lui manquait tant...

Pour la plupart des acteurs, il s'agit d'un début dans un western, (y compris pour Ed Harris-réalisateur), et pourtant le style est là. Appaloosa est avant tout l'histoire d'une amitié entre deux hommes entre lesquels on ressent d'emblée un lien profond. On ne saurait trouver de meilleurs acteurs qu'Ed Harris et Viggo Mortensen (qui ont déjà travaillé ensemble dans A History of Violence) pour incarner ce duo. Ed Harris ressemble à Daniel Craig dans James Bond, mais en plus vieux, surtout quand il a son chapeau (car quand il l'enlève, l'absence de la chevelure gâche quelque peu le côté glamour). Face à eux, Renée Zellwegger construit un portrait intéressant (ce qui est rares pour les femmes dans les westerns, d'habitude il s'agit simplement d'une blondasse que les cowboys ennemis se volent à tour de rôle). Là, cette femme étonnamment élégante (on est quand même dans un film) propulse l'histoire sur un autre niveau, où le sherif n'a pas qu'à affronter les méchants, mais aussi ses propres sentiments. Quant à Jeremy Irons, son personnage me rappelle beaucoup celui de Daniel Day Lewis dans There will be blood. Convaincant, maléfique et charmeur. Notez également le vieux juge (joué par le père d'Ed Harris), qui a un tout petit rôle mais qui montre bien le genre de justice que l'on rendait à l'époque.

Au final: un très bon film (peut-être pas le meilleur des westerns), dont la recette ravira autant les amateurs de drames et de comédies... sans en dégoûter aucun! Le jeu des acteurs et le mordant des répliques restent les meilleurs atouts d'Appaloosa; tandis que certains regretteront peut-être le côté trop "léché" (des costumes qui ont l'air de sortir de pressing TOUT LE TEMPS). Un western très James Bond.

vendredi 3 octobre 2008

(Livres) Vivre en russe de Georges Nivat

« Si j’ai aimé la Russie, c’est avant tout parce que j’ai aimé la langue russe », écrit Georges Nivat, un des plus grands slavistes au monde, à qui l’on doit, en France, la découverte de nombreux auteurs russes dont Soljenitsyne et André Bély. « Vivre en russe » clôt la trilogie qu’il consacra à la Russie.

« Si j’ai aimé la Russie, c’est avant tout parce que j’ai aimé la langue russe », écrit Georges Nivat, un des plus grands slavistes au monde, à qui l’on doit, en France, la découverte de nombreux auteurs russes dont Soljenitsyne et André Bély. « Vivre en russe » clôt la trilogie qu’il consacra à la Russie.

Un étranger qui avoue modestement avoir lu Le Docteur Jivago![]() « en manuscrit avant sa publication » est un prodige. Un prodige, car ces quelques mots - « Jivago », « lu », « manuscrit » - suffisent pour inspirer à n’importe quel Russe une admiration profonde pour celui qui les prononce. Tout d’abord, parce que rares furent les étrangers à avoir soulevé le rideau de fer qui séparait l’URSS du reste du monde dans les années 1950, auxquelles renvoie le roman de Pasternak. Plus rares encore furent ceux à qui un manuscrit de celui que l’on prénommait déjà « le classique » avait pu être confié avant sa publication. Le lecteur étranger qui découvre ainsi un chef-d’œuvre dont le monde ignore encore l’existence, et le découvre dans le texte - en russe - accomplit un exploit mythique qui, dans l’esprit russe, lui confère l’aura d’un aventurier-poète. Tel un Indiana Jones de la littérature, il découvre les trésors ensevelis de la langue russe jalousement gardés par les difficultés de la grammaire, les épreuves de l’orthographe, les énigmes de la poésie et les griffes de la censure. Mais qui est donc Georges Nivat, ce fin connaisseur et amoureux de la Russie, cet inconnu ayant osé s’engouffrer dans les méandres de la pensée russe ?

« en manuscrit avant sa publication » est un prodige. Un prodige, car ces quelques mots - « Jivago », « lu », « manuscrit » - suffisent pour inspirer à n’importe quel Russe une admiration profonde pour celui qui les prononce. Tout d’abord, parce que rares furent les étrangers à avoir soulevé le rideau de fer qui séparait l’URSS du reste du monde dans les années 1950, auxquelles renvoie le roman de Pasternak. Plus rares encore furent ceux à qui un manuscrit de celui que l’on prénommait déjà « le classique » avait pu être confié avant sa publication. Le lecteur étranger qui découvre ainsi un chef-d’œuvre dont le monde ignore encore l’existence, et le découvre dans le texte - en russe - accomplit un exploit mythique qui, dans l’esprit russe, lui confère l’aura d’un aventurier-poète. Tel un Indiana Jones de la littérature, il découvre les trésors ensevelis de la langue russe jalousement gardés par les difficultés de la grammaire, les épreuves de l’orthographe, les énigmes de la poésie et les griffes de la censure. Mais qui est donc Georges Nivat, ce fin connaisseur et amoureux de la Russie, cet inconnu ayant osé s’engouffrer dans les méandres de la pensée russe ?

Rien ne le prédisposait à consacrer sa vie à la Russie. Mais, dès sa jeunesse, de rencontre en rencontre, George Nivat finit par tomber dans le chaudron slave où, « filant et tissant sans cesse les vocables » , bouillonnait la langue russe. Qui mieux que lui peut alors transmettre l’amour de cette langue éternellement jeune qui ne cesse de se transformer et qui « vous garde à l’école toute la vie » ?

Le russe a ceci de particulier qu’il touche aux concepts les plus profonds et à la façon dont s’articule la pensée russe comme aucune autre langue ne le fait pour sa propre culture. Ainsi, la remarque la plus insignifiante au premier regard peut transformer notre façon de voir le monde russe. George Nivat parle de la « sobornost »*, et ajoute que le mot « paysan » en russe (« krestyanin ») ne provient pas de la racine « payen » comme en français, mais du mot « chrétien ». Quelle lumière cette remarque lapidaire projette sur le concept à première vue aride de la « sobornost » ! Quelles couleurs il revêt grâce à un détail linguistique !

Articulé en treize parties, le livre aborde à la fois des sujets transversaux (les lieux, les mythes, l’orthodoxie, la nostalgie soviétique…) et des phénomènes culturels précis (des écrivains, des peintres ou encore des cinéastes) pour se terminer par une des questions les plus actuelles : « Quelle Europe ? ». Le résultat est une « autobiographie intellectuelle » : ouvrage qui n’est, comme on le dit si joliment en russe, « ni poisson ni viande ». Il ne s’agit ni d’une étude universitaire, bien que « Vivre en russe » en possède la méthode et la profondeur, ni de mémoires, bien que la vie et le personnage de George Nivat transparaissent en filigrane sur chaque page, à travers ses rencontres et ses lectures. Un curieux mélange d’amour et d’érudition qui constitue peut-être le chemin le plus juste vers la découverte de ce que les français nomment « l’âme russe ».

« Vivre en russe » est un livre exigeant - trop peut-être pour ceux qui ne sont pas déjà familiers avec la littérature russe. Ceux qui ne font que commencer leur voyage dans la culture russe auront raison de lui préférer l’excellent Les sites de la mémoire russe* « la nature conciliaire de l’Eglise et sa capacité à surmonter l’individuel tout en respectant la liberté de chaque personne ». Sobor veut dire "cathédrale", mais c'est également la racine du verbe "se réunir". Ainsi, un bonheur individuel n'est pas envisageable dans le cadre de la sobornost, concept qui régissait le monde russe à plus de 90% composé de paysans.